こんにちは。

今回は久々に小学校受験準備中に役立ちそうな知育アイテムを紹介します。

もしかしてご存じの方もいらっしゃるかと思いまが、

トータス メダルというメダルゲームです。

遊びながら、計数や計算、数の合成・分解、記憶力を訓練できる知育ゲームになっています。

小学校受験準備中の息抜きで親子で楽しむのも良し、小学校受験関係なく知育ゲームとしてもおすすめの知育玩具です。

ちなみに、私立小学校に通う息子を放課後預かって頂いている小学校提携の民間学童には様々な知育玩具が置いてあるらしく、このトータスメダルも置いてあり自由に遊べるみたいです。

トータス メダルとは

トータス メダルとはケースにも記載がある通り、「神経衰弱」と「たし算」が1つになったメダルゲームです。

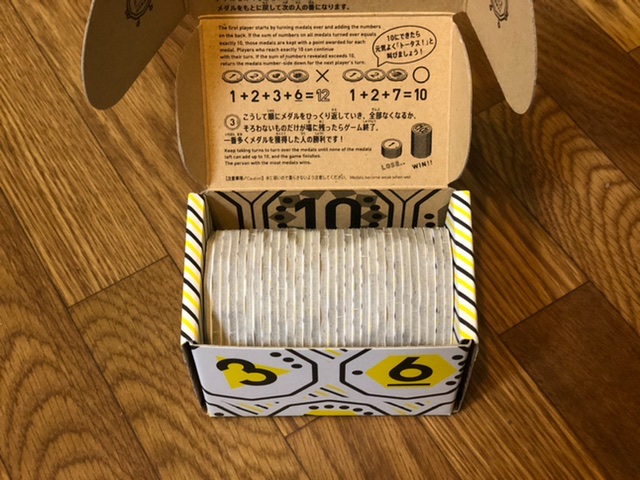

蓋を開けると、上写真のような感じです。

右の写真は説明書です。

メダルは30枚入りで、

1 のメダル×6枚

2 のメダル×5枚

3 のメダル×4枚

4 のメダル×3枚

5 のメダル×2枚

6 のメダル×1枚

7 のメダル×1枚

8 のメダル×1枚

9 のメダル×1枚

10 のメダル×5枚

予備のトータスメダル1枚

となっています。

トータスメダルの対象年齢は箱側面に【6歳以上】と記載されています。

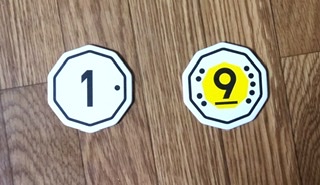

しかし、メダルの数字面には、上写真の様に数字に対応した個数の●が記載されていますので、幼児や未就学児の数字を習っていないお子様はこの●を数えてカードの数を認識できます。

ちなみに、数字の背面の黄色で描かれている図形は数字と対応した幾何形体(9の場合は9角形)が描かれています。

トータスメダルの特徴と知育ポイント

トータスメダルはトランプのゲームの神経衰弱の様にメダルをひっくり返していき、出た数字(⚫️の数)を足して10になればそのメダルを獲得できます。

記憶力だけではなく、計算や計数の力も必要なゲームです。

また、最終的にメダルの枚数が多い方が勝ちというルールです。

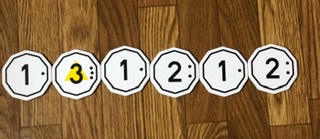

すなわち、1+9や2+8など、2枚で10になる組み合わせより、1+3+1+2+1+2などの様に枚数の多い組み合わせで10になる方がポイントが高いというルールです。

組み合わせ枚数が多くなると、計算・計数が多くなる上、メダルの位置を沢山覚える記憶力が必要になるため、獲得する難易度が上がります。

楽しみながら普通の神経衰弱以上の記憶力が養えられ、その上計数や計算、数の合成や分解の理解も養えるところが、トータスメダルの知育的に良いところだと個人的には感じます。

トータスメダルの遊び方

メダルを並べ、順番を決める

数字を下になる様にメダルを並べます。

そして、ジャンケン等で順番を決めます。

メダルをめくる

順番を決めた、最初の人から順に場のメダルをめくって行きます。

メダル1枚ずつめくっていき、めくったメダルの数字の合計が10になったらそのメダルを獲得できます。

メダルの数の合計が10になってメダルを獲得できた人は、連続してメダルをめくることができます。

10を超えてしまったらハズレ!(上写真)、すべてのメダルを元に戻し次の人がメダルをめくります。

ゲーム終了と勝敗

上記の様に、順にメダルをめくっていき、すべてのメダルが無くなるか、最後に10にそろわないメダルが場に残ったらゲーム終了です。

メダルを一番多くゲットした人の勝利です。

まとめ

トータスメダルは同梱の説明書に、プレイ人数2~4人と記載があります。

息子の学童ではこのトータスメダルが2set(2箱)あるみたいです。

学童のお友達3、4人でトータスメダルを楽しんでいるらしいのですが、3~4人だと1set30枚では少ないらしく、2set分使用し60枚で遊んでいる様です。

息子は、トータスメダルを自宅のリビングテーブルの上など目に付くところに置いておくと直ぐ、1ゲームしよう!と言ってやたらやりたがり、すごくお気に入りで食いつきが良いので記事にまとめました。

小学校受験を考えておられるお子様でしたら、年中の中盤辺りから(優秀なお子様ならもっと早くから?)楽しみながら記憶力や、計数や計算、数の合成や分解の訓練に使えたりするのではないでしょうか。

おすすめの知育ゲーム、トータスメダルでした。

コメント